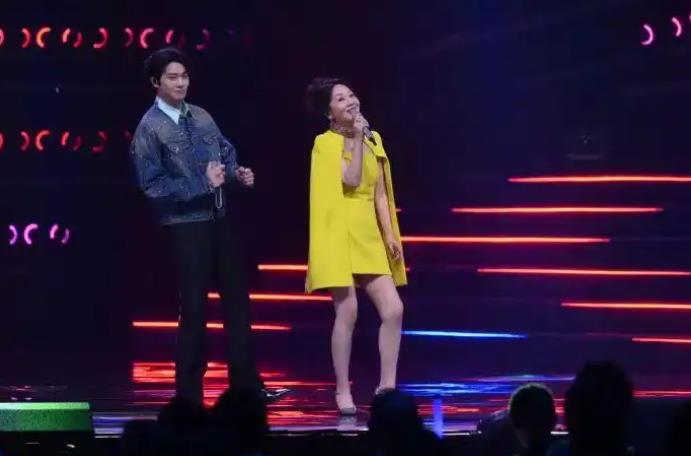

【闫妮被辣评像一根发疯的香蕉】2025年“湾区升明月”晚会上,闫妮被辣评像一根发疯的香蕉,据悉,闫妮和魏大勋合唱《Mojito》。闫妮穿了一件亮黄色的斗篷式连衣裙,她身着一袭明黄色长裙登台,那颜色鲜亮得如同夏日正午的骄阳,在灯光下更是夺目耀眼,瞬间抓住了全场观众的目光。不少网友在看到她的造型后,都忍不住打趣说她像一根剥了皮的香蕉,白白嫩嫩又透着股俏皮的鲜亮劲儿。而在表演过程中,她的状态更是别具一格,被大家形象地形容为“微醺台风”。只见她眼神迷离,仿佛沉浸在一个只属于自己的梦幻世界里;步伐轻晃,每一步都带着一种随性的韵律;还时不时即兴摇摆,身体随着音乐的节奏自由舞动,整个人完全沉浸在了音乐的美妙氛围之中。当这样独特的表演状态与那身黄色裙子搭配在一起时,便自然而然地产生了“发疯的香蕉”这个让人忍俊不禁的搞笑比喻。在一旁的魏大勋,面对这有趣的场景,反应也成了现场的一大笑点。他在台上努力维持着专业的姿态,想要专注地完成自己的表演任务,可那憋笑的模样却怎么也藏不住。他的眼神多次不自觉地避开闫妮,似乎生怕一和她对视就会破功笑出声来。网友们看到这一幕后,纷纷调侃他是“微大醺”,说他也被这欢乐的氛围给“感染”得有些微醺了。这种台上两人截然不同的状态对比,让整个表演充满了喜剧效果,引得台下观众笑声不断。

闫妮被辣评像一根发疯的香蕉

微博话题#闫妮 发疯的香蕉#单日阅读量激增,网友将该造型与闫妮标志性的“迷离眼神+摇摆舞步”结合,戏称其“365天有364天在微醺”,甚至调侃“建议与刘敏涛(‘红色高跟鞋’名场面)组成‘西红柿鸡蛋’组合”。

面对闫妮独特的表演,网友们以一种幽默、包容的态度给予了回应。“发疯的香蕉”这一搞笑比喻,不仅没有对闫妮进行恶意攻击,反而以一种诙谐的方式表达了对她表演的关注和喜爱。这种包容态度在当下娱乐文化中尤为重要。在信息传播迅速、观点多元化的网络时代,每个人都可以自由表达自己的看法。然而,如果缺乏包容,很容易引发网络暴力。而此次网友对闫妮表演的评价,展现出了积极健康的娱乐氛围。大家能够以开放的心态接受不同的表演风格,通过幽默的方式进行交流和互动,让晚会不仅仅是一场视听盛宴,更成为了一次全民参与的娱乐狂欢。同时,魏大勋在台上的反应也成为了这场娱乐狂欢的一部分。他努力保持专业,但多次憋笑、眼神避开闫妮的表现,被网友调侃为“微大醺”。这种台上台下的互动,以及网友的二次创作和调侃,进一步丰富了晚会的娱乐性,让整个事件充满了欢乐和趣味。

闫妮的“微醺”人设始于2024年健身直播中的自然流露,后被RIO微醺酒广告放大为文化现象。广告中,她手持酒杯轻晃,眼神半阖,用陕西方言说出“微醺就是生活的小确幸”,瞬间让产品从功能诉求升华为情感共鸣。这种表现与她早年《武林外传》中佟湘玉的市井气一脉相承,但更添了一份岁月沉淀后的从容。

心理学专家指出,闫妮的“微醺感”本质是“去精致化表演”。在白玉兰奖颁奖礼上,她站姿随意如等公交,被何炅调侃“走进微醺赛道”;春晚直播中蓬松发型配松弛演技,被网友戏称“怀疑她真喝了二两”。这些“不完美”瞬间,恰恰消解了明星与观众的距离感。正如社会学家李玫瑾所言:“在过度表演的时代,闫妮用迷糊对抗紧绷,用真实解构完美,成为焦虑社会的精神代餐。”

闫妮的“微醺”从未削弱其专业度,反而成为角色塑造的利器。在《小巷人家》中,她饰演的黄玲与婆家对峙时,温柔话语直刺人心,拍摄前手写数页发言稿展现深度;而在《最后的真相》里,她一人分饰按摩女、母亲、**、恋人四重身份,凭借微醺般的沉浸感,将社会边缘角色的复杂心理刻画得淋漓尽致。这种“戏内清醒,戏外迷糊”的反差,形成独特的魅力磁场。金鹿奖评委见面会上,她条理清晰回答专业问题后突然笑场自嘲,台下观众笑声中夹杂着掌声——专业度与真性情的碰撞,让闫妮成为“可触摸的艺术家”。制片人侯鸿亮评价:“她的微醺是乐观主义的具象化,既保持对生活的热爱,又敢于暴露不完美。”

闫妮的走红,折射出当代社会对“松弛感”的迫切需求。在996工作制、内卷竞争的重压下,她的“微醺”成为一种“温柔叛逆”的象征。2025年3月,她下地干活的视频引发百万点赞,画面中她手持农具,笑容治愈,网友评论:“这不是微醺,是对生活的深情告白。”这种将工作与热爱融合的状态,恰好契合了年轻人“生活与工作交融”的共识。更值得注意的是,闫妮的“微醺”从未越界。在RIO广告中,她展现愉悦感的同时强调“理性饮酒”,这种克制与她在《斗牛》获奖感言中骂黄渤“骗子”的率真形成微妙平衡——既保留生活的烟火气,又坚守艺术的底线。这种分寸感,让她在54岁时依然能以“微醺少女”形象活跃于荧幕,成为中生代女演员突破年龄桎梏的典范。

闫妮的“微醺”已超越个人标签,演变为一种文化现象。2025年9月,她与魏大勋合作代言某品牌,谐音梗“微醺勋”背后,是品牌对“短暂抽离”生活态度的深度绑定。社交媒体上,“微醺体”文案盛行:“周一的清晨,用一杯咖啡微醺;周五的夜晚,让一部电影微醺。”这种语言狂欢,本质是年轻人对“高压生活喘息口”的集体诉求。文化评论家认为,闫妮的“微醺”契合了后现代社会的解构主义趋势。她用看似迷糊的状态,清醒地解构着过度表演的时代——在滤镜横行的年代,真实反而成为最稀缺的奢侈品。正如她在金鹰节失误后依然保持的优雅微笑,这种“不完美的完美”,正是她深受喜爱的终极密码。

闫妮的“微醺”现象,实则是一场关于生活态度的全民讨论。她用54年的生命历程证明:魅力不在于永远正确,而在于敢于暴露脆弱;成功不在于完美无缺,而在于保持真诚的热望。在这个充满不确定性的时代,她的微醺感如同一剂温柔的解药,提醒我们:生活无需时刻清醒,偶尔的迷离,或许正是通往幸福的捷径。